Oleh: Muhamad Fauzi

Hari ini, 20 Mei 2025, Indonesia kembali memperingati Hari Kebangkitan Nasional. Usianya sudah 117 tahun sejak berdirinya Boedi Oetomo pada 1908. Tapi pertanyaannya kini bukan sekadar kapan kita bangkit—melainkan: apa yang sebenarnya sudah kita bangkitkan selama ini?

Jika kita tengok ke belakang, Hari Kebangkitan Nasional bukan hanya momen sejarah. Ia adalah tonggak lahirnya kesadaran kolektif: bahwa penjajahan tidak bisa dikalahkan dengan semangat kedaerahan atau jalan masing-masing, tetapi melalui persatuan, keberanian intelektual, dan etika perjuangan.

Namun ironi menyergap kita hari ini. Di tengah perayaan kebangkitan, banyak pejabat justru tenggelam dalam kubangan korupsi. Mega korupsi di tubuh BUMN seperti Jiwasraya, ASABRI, Garuda, Pertamina dan Waskita Karya menjadi bukti betapa sistem ini rentan disabotase oleh segelintir elite yang menjadikan jabatan sebagai alat memperkaya diri, bukan mengabdi.

Lalu bangkit dari apa kita sebenarnya?

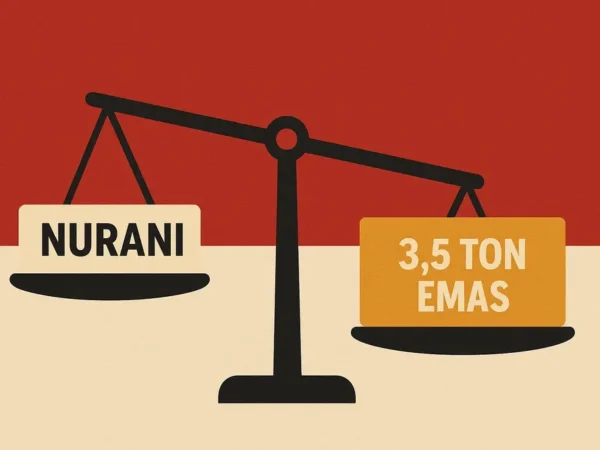

Apakah kita benar-benar bangkit dari keterpurukan moral, dari ketergantungan struktural, atau dari kebiasaan memaafkan pengkhianatan publik? Ataukah kebangkitan yang kita rayakan hanya sebatas seremonial tahunan, tanpa keberanian untuk membersihkan rumah sendiri?

Hari Kebangkitan Nasional hari ini terasa hampa ketika:

- Pengawasan terhadap pejabat publik masih lemah,

- Nepotisme dan politik balas budi menjadi mata uang kekuasaan,

- Penegakan hukum tebang pilih, dan

- Pendidikan karakter masih menjadi slogan, bukan sistem nilai yang hidup.

Padahal, 117 tahun adalah waktu yang cukup panjang untuk membuktikan bahwa bangsa ini bisa belajar dari sejarah. Tapi kenyataannya, sejarah terus berulang—dengan aktor baru, tetapi pola yang sama: kekuasaan tanpa tanggung jawab.

Tentu tidak adil jika kita hanya menyalahkan negara atau pemerintah. Kebangkitan harus dimulai dari semua lini: keluarga, sekolah, media, masyarakat sipil, dan dunia usaha. Tapi negara—dalam hal ini pemegang jabatan publik—memegang peran utama. Mereka digaji oleh rakyat, dipilih oleh rakyat, dan seharusnya bekerja untuk rakyat.

Hari Kebangkitan Nasional tidak akan berarti apa-apa jika kita terus menoleransi kebusukan di dalam sistem. Kita tidak akan benar-benar merdeka selama uang rakyat terus digerogoti, kepercayaan publik terus dikhianati, dan hukum hanya tajam ke bawah.

Mari jadikan 20 Mei bukan sekadar hari untuk upacara, tapi momen refleksi keras: sudahkah kita benar-benar bangkit sebagai bangsa yang jujur, adil, dan bermartabat?

“Yang bangkit seharusnya nurani, bukan hanya simbol.”

*) Wartawan editorindonesia.com